何振虎,我校77级中文系校友。资深媒体人,影视剧策划者,高级编辑。曾获国务院特殊津贴。著有《屏幕后的思索》《守望与突围》《旅途苍茫》《在路上遇见你》《铁血丹心》《河北影视剧发展史》等。

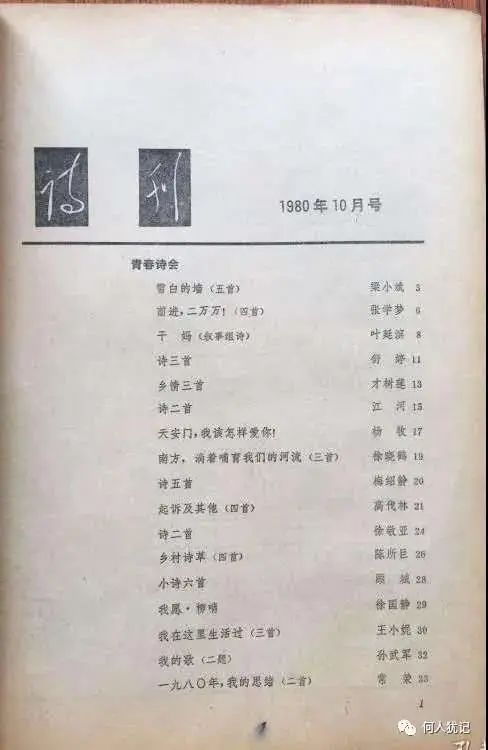

把被耽误的时间补回来 序:共同的名字——1977级 公元1978年3月18日,当我来到中国北方那座因 “武斗”而闻名全国的古城、步入我的母校河北大学时,看着那些人头攒动的报到人群,心头蓦然冒出白居易的两句诗:“野火烧不尽,春风吹又生”。 这联想不仅因为古城诞生过《野火春风斗古城》的小说名篇,更是我走在大学校园里的深切感触:这些衣衫并不齐整、年龄大小不一、口音南腔北调的同学,多数堪称来自社会底层的“草根”,十年文革的“野火”,烧掉了童年的憧憬和飞翔的梦,烧掉了同学少年的激情和指点江山的豪气。我们自以为认识了社会,自以为适应了现实,默默地承受那个荒诞的时代所赋予我们的一切,无论是失意、彷徨、愤懑还是奋斗、追求与期冀。一夜春风,“草根”便以顽强的生命力开始发芽、生长,转眼就是“草色遥看近却无”的一片绿意。 我至今认为,用上述文字来比喻我和我的同学们刚刚开始的新生活,是比较贴切的。 我们有一个共同的名字:一九七七级。 说起来,本来是1978年入学,但为了给下半年还要招生的一批师弟让出位号,就采用了高考年份的1977级称谓,从此打破了高校惯用的“XX届”排列方式。这本该是个异数,却成了后来的惯例。 把被耽误的时间补回来 离开故乡赴学校报到时,我与邻村一位小我数岁的物理系赵同学相约同行。傍晚时分,列车抵达保定。出站就看到了大学的接待站,签到后取完行李,汽车一路飞奔至市区东北角。 车进校园大门,迎面就是欢迎的人群。喇嘛里高声播放欢迎词,各系接待处的牌子赫然入目。我们先向学生科上交了入学通知书、准考证,然后在本系接待处填表,继而找到“联合办公室”,办理入学手续——上交户口、粮食关系、党团组织关系证明,并缴纳讲义费。一个高个子师兄已经跟在旁边,帮我把行李放在小车上拉到南院的中文系宿舍。赵同学则去了北院的理科宿舍。 接下来的几天都是学校的活动:体检,系“迎新会”,全校的“河大新生入学典礼大会”,革命传统教育大会——新生听取已退休的省军区参谋长作报告,最后是学校统一组织的入学考试(并不熟悉的同学间犯嘀咕:考试成绩不好会不会被退回去哪)。 如同从漫漫长夜里突然来到阳光灿烂的白昼,重回学生身份,我一时有点眼花缭乱。几天后心绪稍定,才顾得上打量周围的一切。这时的学校并存着三个届别的学生,除1975年和1976年推荐入学的两届师兄师姐外,就是恢复高考的第一届新生:在校园里走路东张西望的,背个挎包串到大街上买回脸盆、肥皂洗衣粉等用具的,到宿舍里四处敲门打听认老乡的…… 入学的第三天,第一次上教学楼参加中文系“迎新会”时,我忘记了通知里说到开会的楼层,懵懵懂懂跟在同宿舍(当时还不熟悉)的张同学后面,上到文科教学楼的二楼,和彼此陌生的一群人坐进教室等待开会。直到主持人站到讲台说话,才知道误入历史系教室闹个大笑话。这个小小的尴尬,似乎有点象征意义,就是入学后我对自己所处的方位、选择的专业产生了些许迷失和疑惑。过了很久,才豁然清晰。 中文系一九七七级是一个拥有九十四名学生的大集体,年龄跨度从十六岁到三十多岁,出生年份横跨上个世纪四十年代、五十年代和六十年代。 这个集体的每一个成员,都带着各自的生活烙印,带着各自对未来命运的憧憬,带着沉甸甸的或现实或缥缈的梦想,汇聚在文科教学楼的三楼大教室里。 那个乍暖还寒的中国初春,还不是提倡个性、彰显自我的季节,同学中有的成熟稳重,如出生于四十年代的“老三届”的大哥们;有的稚嫩清纯,如少许直接从中学考来的小弟小妹;有的来自城市,衣着整洁行事张扬;有的来自农村,性格内敛乡土味浓……,但在总体上是复杂中透着主见,沉稳中蕴涵情致,含而不露里隐藏着得意,循规蹈矩中掩蔽着独立特行。 五步之内,必有芳草。我很快发现,来自工农商学兵的班里同学,真是卧虎藏龙,个个“身手不凡”。同宿舍的韩兄,原来就是诗人田真——入学前就是省里鼎鼎大名的诗人;还有另一位温文尔雅的诗人也早已闻名;入学前就认识的省报资深记者,在市级广播媒体工作多年的编辑;论资历有担任过中学校长、支部书记等“领导职务”的老兄,论涉世经验有若干老三届师兄,论门第有出自部级干部家庭的知青,论经济条件有一批带工资入学的同学,论青春活力,谁敢小视那几位应届考生的“60后”?入学之际自信满满的我,越了解越觉自惭形秽,暗暗不安。心说,这都是各方面的“尖子”,我要经过多大的努力,才可能与他们站在同一起跑线上?我必须努力! 一个大班近百人林林总总,每个人都带着自己的“前史”,聚集一起上大课时,并没有感到违和感,因为求知欲是共同的:九十四个人都沉浸在对专业知识如饥似渴的追求当中。 中断学业多年的学子初进高等学府,头脑宛若一块块曾被拧干水分又晾晒多年的海绵,终于置身于汪洋大海,暴食暴饮般地吸吮养分,一任自己沉没于知识的汹涌波涛之中。 系里开设的课程,不管讲什么,何人讲,都一定去上课,有闻必录地做笔记;学校的讲座,不管与本专业有无关联,一定去听听,万一错过精彩内容呢?班里经常会有这样的情况:一个同学从图书馆借了一本书,边看边说好,于是一群同学都去找这本书来看;一个同学在某个刊物发表了一首短诗,带动了一群同学开始写诗;某个同学编写的连环画脚本被出版社采用,又有许多同学跟着编写连环画。 于是,课堂上总是座无虚席,学校图书馆需要提前去占座位,晚自习课总要等到熄灯时间才从教室怏怏离去。我所在宿舍,有三个比我年龄大的同学,睡眠方面不过关,所以规定晚22时必须熄灯。我就在熄灯后打着手电趴在双层床上继续读自己的书或者写笔记。另外一个同学,则拿了教室的钥匙,每天晚自习到12点,再蹑手蹑脚回来睡觉。 入学第一学期,班组开生活会,我所在的小组同学轮流发言,每个同学都千篇一律地自我检讨,说自己学习抓得不紧,读书读的不多,创作没有写出东西……。直到老三届那位温文尔雅的“诗人”老兄站出来,推了推眼镜说:我认为来日方长,没必要为此弄得大家都有种负罪感。生活会才算换了话题。 其时正值全国科学大会召开,郭沫若发表了著名的文章《科学的春天》,“四个现代化”的口号响彻四面八方。后来又有徐迟写陈景润的报告文学大版发表于《人民日报》。那一段时间,大家都认为,实现四化主要是靠理科的那些自然科学,于是学数理化、电子那些专业的学生扬眉吐气,看到理科的莘莘学子们,抱着高等数学等大部头专著,跑到文科宿舍来串老乡,极大地刺激了我,让我对选择读中文系——被称为没有专业的专业——产生了怀疑。一次,我甚至在宿舍问老三届的师兄:我们为什么要报考中文系?当时持我这种想法的同学不在少数。班里有同学在酝酿转系,还有和我一个小组的那位张同学,自我加压跑到北院的理科听课,并自学高等数学(后来,张同学得了神经官能症,可能与自我施加的巨大压力不无关系)。 但惶惑是短暂的。毕竟经历多年磨练的头脑还算现实,我们必须修完中文系四年的学业,社会才有我们的一席之地。何况,我们是被耽误的一代人中的幸运者。当时社会上称高考入学的这一届大学生为“天之骄子”,那种来之不易的使命感,那种在历史沉浮中终于脱颖而出的神圣感,那种多年压抑中积蓄已久的能量,都化为时不我待的紧迫感,像一条无形的鞭子,每时每刻抽打着每个人的灵魂,催促着我们和时间赛跑。 能跑多快就跑多快,能跑多远就跑多远。这是我入学之初的内心独白,相信也是大多数同学的决心。虽然大家对未来的职业目标并不清楚。 风声雨声读书声,声声入耳 毕业多年后,还时常会听到当年给我们授课的老师说,给七七级的学生上课时压力很大,因为这届学生过于成熟。 在社会大学里锤炼过多年的中文系1977级的大多数人,不仅积累有相对丰富的社会经验和宽而杂的知识面,而且一入学就在用狐疑的眼光打量周围的世界。我们曾经单纯,单纯到屡屡“上当受骗”;我们轻信过,但现在已经把轻信看作幼稚的同义词;我们吸吮着传统的乳汁度过心理成长期,又走马灯般地经历“文革”期间的种种“折腾”;当我们内心瘢痕累累扑入知识的海洋时,曾经的盲从,更多的变为了怀疑。 从上个世纪七十年代后几年发端的思想解放之潮,冲击着僵化保守的堤坝。冰河解冻,静水深流,文学的启蒙和突破起到了先锋作用,读中文系的魅力开始显现。 《巴黎圣母院》电影图片 首先是逐步解禁的电影、书籍,给我们打开了一个五彩缤纷、荡气回肠的世界。我至今记得第一次看解禁电影的心灵感受:那是一个下午,连续看了国产电影《青春之歌》和外国电影《巴黎圣母院》,走出电影院已是华灯初上,回学校的路上,大家都默默无语,沉浸在对电影的回味之中,以至于当天的晚饭我都毫无食欲,多少天来夸西莫多、艾丝梅拉达和林道静的形象总在我脑海中闪回。 对解禁书籍的最深印象,是外国文学课老师讲到薄迦丘的《十日谈》,这是欧洲文艺复兴早期的重要作品。当时河大图书馆里存有这本书,但还没有“解禁”。老师就把他借来讲课用的那本转借给班里同学传看。于是,同学们排起长队,书转到谁手里,谁就白天不去上课、夜里不合眼地读,一气读完,再传给下一个。《十日谈》是以打破欧洲中世纪禁欲主义、提倡人性解放为主题的一本小说,多处内容涉及爱情、情欲和性欲的描写,在当时看来颇为大胆。 此后,那些灿若群星的世界名著便目不暇接地进入我的视野,莎士比亚、巴尔扎克、狄更斯、雨果、莫泊桑、福楼拜以及普希金、托尔斯泰、屠格涅夫等人的作品,还有《红与黑》《巨人传》《青年近卫军》《苔丝》《基督山伯爵》《这里的黎明静悄悄》……看禁书看的一发而不可收,还有的同学跑到图书馆,试图去借《金瓶梅》。 那是一个思想解放运动如火如荼的年代。农村的“分田到户”正以不可逆转之势星火燎原,故乡的来信不断传递田野上的消息;具有历史转折意义的中共十一届三中全会在1978年底召开,看到报纸的报道时我们还没意识到这是历史拐点的标志;文革中被打倒的人一个接一个平反昭雪;拨乱反正的措施一项接着一项;林彪、江青两大集团被押上法庭接受早就确定了结局的审判……高校虽然相对平静,但中国初春乍暖还寒时候的各种思潮,像大海的潮涨潮落一样,拍打着文科学生心灵的堤岸。 中文系的学生相对更关注文坛,那是文学高歌猛进的年代,文学作品在以超出几何级数的能量轰动全社会。一首诗或者一篇小说,往往掀起一阵热浪,引发一种思潮。刘心武喊出“救救孩子”呐喊的《班主任》发表在我们入学之前,我读到鲁迅《狂人日记》后发现,刘心武不过搬来了六十年前的呐喊;后来有同届学生卢新华的《伤痕》问世,才为一批揭露文革创痛的作品确立了一个流派的名称;诗作《将军,你不能这样做》振聋发聩的提出了腐败问题;诗作《对一座大山的询问》,在中央为刘少奇平反之前就登载了《诗刊》;蒋子龙的小说《乔厂长上任记》则开了“改革文学”的先河……再后来,还有五十年代被批判的那些大“毒草”解禁,王蒙、邓友梅、流沙河、宗璞等17人的作品,被解放军文艺出版社重新结集出版为《重放的鲜花》…… 那一时期,苏叔阳创作的话剧《丹心谱》,从侧面涉及了“天安门事件”,并首次描写了周总理,在社会上产生较大反响。中文系以77级为主组织排演了这部话剧,许多同学在其中担任角色或工作人员。这项活动好像是以学生会名义开展的,不擅长文体活动的我没有参与,而更多地把注意力放在了诗歌上。 朦胧诗那个“崛起的诗群”在这个时期悄然登场,开始是传抄,后来《诗刊》搞了“青春诗会”,把朦胧诗从地下推到地上。这些出自同代人的诗作,更多的抒写了个人襟怀,同这一代人曾经的彷徨、苦闷、思考以及对人生世事的叩问相契合,并且在表达方式上也给人以耳目一新之感,虽然有时读不懂。老师们在上课时,不时议论到朦胧诗并多给与抨击,但同学们偏对老师和那些冷嘲热讽的诗评家们不以为然,逆反心理使得原先有些微词的同学反而推崇起朦胧诗来。流风所及,校园里写诗的同学,诗风都开始朝朦胧转向。记得我还写过一首晦涩的分行文字,发表在中文系的墙报和校报的副刊上。后来过了好多年,在已担任省作协副主席的那位同学家书房看到了他收藏的校报,上面刊载着我的诗,读了竟连自己也不知所云。 那时,每个房间六、七个人的大学生宿舍,都成了学生议论时政、交流心得、碰撞观点的自由论坛。我所住的宿舍六个人中,囊括了四十年代、五十年代和六十年代出生者,堪称这届学生年龄段的缩影。每天晚上熄灯后到入睡之前,我们宿舍里的“时事辩论会”便开始了,那是真正的百家争鸣:我们曾经为农村改革“集体经营还是分田到户”激烈辩论;我们对思想界理论界批判文革能否全盘否定毛泽东持论不一;我们讨论过那篇轰动一时的小说《被爱情遗忘的角落》,几个其实不懂爱情的男子汉,为男女主人公之间是属于爱情还是欲望争得面红耳赤,并把这种讨论延伸到班里的课堂讨论会上;批判电影《苦恋》时,有同学发表与公开讲话完全不同的观点;河北有个作家写了《歌德与缺德》的文章,引起文艺界的轩然大波,在我们宿舍里看法不一、见仁见智……每个人都有自己的见解,每个人都想凭经验凭学识凭口才说服别人,唇枪舌剑充满火药味。争的难分难解之时,大都是老三届那位仁兄站出来息事宁人,宣布说“睡觉,睡觉了”才止住争吵。 《被爱情遗忘的角落》电影海报 渐渐地,我们开始有选择地听课。照本宣科无新见解的老师遭到冷遇,不管你是教授还是讲师;仍按传统教材陈旧观点讲授的公共政治课人迹寥寥,以至于学校做出缺课将扣分的规定。班里开会时要求党员带头听政治课,班长说,可以到课堂上看小说,但必须到场不能缺席。 我们对老师开始私下评判,对老师的讲课观点也开始提出异议。比如,讲政治经济学的老师刚讲完剩余价值学说,我追着他提问:资本家作为管理者是否也在创造价值?资本在创造价值时的作用又是什么呢?一位毕业不久留校的老师讲“文艺的工农兵方向”,下课后就有同学与他讨论:新时期与延安文艺座谈会已经过去三十年,文艺方向就不能够有变化吗? 这时,怀疑和批判成为我们的一大武器,哪怕仅仅为了标新立异。老师上课讲授的内容和观点,下课后的宿舍里总有同学找出反驳的理由。赞同的和批判的有时形成两派,几天来都争论不已,直到下一个分歧点出现。当然,这种怀疑和批判并不影响我们对那些学问有功底研究有建树老师的尊敬,但“吾爱吾师,吾尤爱真理”,对那些人云亦云的课程,大家骨子里透露出轻蔑。 时隔多年后,了解到国外大学讨论式教学模式,我才想到,我们那个时候的学习、质疑和争论,也算歪打正着,无形中提高了大家的学识水平和认知能力,也许还与任课老师们实现了教学相长。这丝毫没有影响老师对我们的授业解惑传道,因为系里和老师们,对学生的质疑、争论从未设障阻止,反而以多种形式予以鼓励。 (未完待续) 来源 | 何人犹记公众号

版权所有:河北大学地址:河北省保定市五四东路180号

邮编:071002 冀ICP备05007415号

技术支持:载驰科技